人民日报2025年“新春走基层”报道在“提高质量、改进文风、贴近读者、引人入胜”上下功夫、出实招,选取小切口,映射大时代,打造报道吸睛点;切实改文风,强化感染力,提升基层故事传播力;融媒体传播,视觉化呈现,增强主流舆论影响力。

提高质量、改进文风、贴近读者、引人入胜

2025年是全国新闻战线“新春走基层”活动开展的第十五个年头。人民日报社紧紧围绕强信心、聚民心、暖人心的总基调,精心组织开展“新春走基层”活动,编辑记者不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”,行走山川大地,触摸发展脉动,感受万家灯火,采写一大批兼具思想含量、信息增量、情感浓度的作品,充分展现祖国各地欣欣向荣、人民群众欢度春节的美好景象,生动展现中国式现代化进程中的万千气象,积极营造活力涌动、欢乐祥和的节日氛围,在万象更新中凝聚同心同向、开拓进取的前行力量。1月14日,人民日报在头版开设“新春走基层”专栏,在人民日报客户端、人民网、海外网、环球网等所属新媒体平台首屏首页开设相关专栏,在微博、微信、抖音等平台开设相关话题,做好产品发布和重点视觉报道转化。在人民日报编委会领导下,人民日报2025年“新春走基层”报道努力在“提高质量、改进文风、贴近读者、引人入胜”上下功夫、出实招,坚持平实务实、自然而然,原汁原味、共情共鸣,见人见事见理,可知可感可信,体现新角度、提供新信息,探索新表达、展现新气象,报道量大质优、形式多样,在同台竞技中展现高出一筹的策划采写水平。

今年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。人民日报将“强信心、稳预期”作为“新春走基层”报道的一项重要任务,相关报道和产品注重在“小”与“大”上精心挖掘,采写典型故事,丰富情感视角,用小切口打开大格局、以小角度映射大时代,努力打造新春报道吸睛点。在“深”上用力,选准切口角度,凸显时代主题。新春是人们告别过去、迎接未来的重要时刻,承载着人们对新一年的憧憬和希望。作为党中央机关报,人民日报的“新春走基层”报道,着力将时代发展的宏大主题,融入编辑记者“走基层”的所见所闻,提升创意系数,选准切口角度,凸显时代主题。习近平主席在二〇二五年新年贺词中指出,“天水花牛苹果又大又红,东山澳角村渔获满舱”“天津古文化街人潮熙攘,银川多民族社区居民亲如一家”“消费品以旧换新提高了生活品质……大家的获得感又充实了许多”。总书记在地方考察中看到的人民群众多姿多彩的生活,就是“新春走基层”报道的好切口。1月14日,“新春走基层”开栏报道《花牛苹果更“牛”了》,以习近平总书记考察过的甘肃天水市麦积区南山花牛苹果基地为采访点,从“苹果轻轨”开通、专家团队科技支持、金融贷款助力、电商销售和海外仓建设等多个方面,将花牛苹果产业的发展历程和果农们的幸福生活展现在读者面前,报道采访扎实、文风鲜活,生动呈现广大劳动者牢记总书记殷殷嘱托,在奋斗中创造美好幸福生活的印迹。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地贯彻落实中央八项规定精神,以优良党风引领社风民风,持之以恒、久久为功,化风成俗。新春时节,正是展现党风政风、社风民风的重要时期,人民日报立足自身定位,发挥比较优势,从乡风家风民风之变,看党风政风社风之治,生动展现习近平新时代中国特色社会主义思想的实践伟力。2月3日,人民日报头版以双头条形式刊发《北京顺义好风气》和《河南汤阴风尚新》,前文通过记者在北京顺义区乡间观察到的村道整洁、墙绘多彩、人居环境优美等具体变化,以及与当地居民、村干部的面对面交流,探查当地以党风政风为引领,带动形成好乡风、好家风,助推经济社会高质量发展中所呈现的新变化;后文以记者回乡见闻的形式,通过“发小”杜甫的经商经历、村支书司有林的工作感慨、南申庄村的热闹场面等具体事例,反映河南汤阴县在党风政风建设方面的新成效,以及这种成效对乡风家风的积极影响,“过年清清爽爽,大家高高兴兴,多好”等语言,生动表达了对乡风家风变得更好的感触。家风关系党风,连着政风,影响民风,从乡风家风民风之变,看党风政风社风之治,背后所体现的,正是“坚持以党的自我革命引领社会革命,一以贯之推进全面从严治党”的深刻内涵。

2月3日,人民日报头版以双头条形式刊发《北京顺义好风气》和《河南汤阴风尚新》。

“新春走基层”报道的“深”,还要注重对同类选题的立体式、多角度挖掘。人民日报“新春走基层”专栏精心设置多个子栏目,既体现时代背景,又丰富报道层次。子栏目“探访新质生产力”,展现各地因地制宜发展新质生产力的创新成果;子栏目“假日市场看信心”,围绕交通运输、文化旅游、消费市场三大领域,反映消费市场新动能、新气象、新活力;子栏目“特别报道”,讲述各行各业奋斗者落实中央经济工作会议精神,在奋力推进乡村全面振兴、保障春节生活消费、奋力创造美好生活等方面呈现的喜人景象。在“情”上用心,传递真情实感,引发共情共鸣。脚底板下出新闻,源头活水在基层。新春时节走基层,与平时走基层的最大不同,是新春时节的特殊氛围,更容易引发受众共情共鸣,更需要记者带着真情、带着问题、带着思考,把笔伸进泥土、把镜头对准一线,用心去感受和发掘新春景象背后蕴含的情感因素,传递真情实感,引发共情共鸣。1月29日,人民日报第三版刊发《畲村年味浓 茶乡幸福年》,记者在除夕当天深入福建宁德赤溪村探访,从早晨7点的畲歌排练到晚上6点的年夜饭,报道通过丰富的现场描写和鲜活的人物话语,展现赤溪村产业富起来、乡村靓起来、村民日子越过越红火的生活状态:“钟丽眉一路小跑,身上的银饰叮当作响”“热油滚烫,五花肉‘刺啦’一声下锅,翻炒后焖煮,临出锅时撒入一把白茶,香气四溢”“吃下一口美味的红烧肉,钟丽眉笑得开心”……这些人物动作和场景描写自带感情,喜庆氛围跃然纸上;“山哈(畲族人的自称)歌言又来唱,又唱赤溪好地方。脱贫致富政策好,我们感谢党中央……” “白茶代表着做人要一清二白,红烧肉就是日子要过得更红火!”通俗易懂的畲歌歌词和发自肺腑的人物话语,表达出对党的好政策的衷心拥护和对美好生活的满满热爱。这样的描写,源自记者带着感情的体验和发现,文字中扑面而来的浓浓年味,伴着赤溪村群众的欢声笑语,让读者仿佛身临其境,沉浸在新春的喜庆氛围中,产生强烈的情感共鸣。在“人”上用情,讲好生动故事,凝聚奋进力量。做好“新春走基层”报道,无论是深入一线的记者,还是每一个采访对象,都是报道中不可或缺的角色。记者要真正走进基层、贴近群众,在采访中去倾听、去感受,用双脚丈量每一片土地,用双眼观察每一个细节,找到最有代表性的采访对象,是“新春走基层”报道出彩的关键——人民日报记者跟随乌鲁木齐至北京西的Z180次列车乘警组体验春运执勤,走进中国最北端的气象站实地探访气象观测员在极端寒冷天气下的工作场景,在海拔4200多米的中吉边境三号界碑点聆听“天梯”上的誓言,和准备回家过年的人聊聊回家故事,在春节假期后首个工作日记录一线工作者向着新年新目标奋进的生动故事……从田间地头到车间工地,从繁华商圈到边疆哨所,记者在不断的行进中俯下身、侧耳听,认真记、用心想,感受时代脉动,讲好生动故事,凝聚奋进力量。

1月30日,人民日报第五版刊发《零下40摄氏度的坚守》。

春节团聚之际,总有很多人放弃与家人的欢聚时光,在各自岗位上执着坚守、默默奉献。1月30日,人民日报第五版刊发《零下40摄氏度的坚守》,记者在春节到来之际走进中国最北气象站——黑龙江漠河北极村国家基本气象站,实地探访在极端寒冷天气下值守的气象观测员,用细腻的笔触记录下气象观测员王长春在零下40摄氏度的极度低温环境下,踏进齐膝深的雪里,把雪深桶牢牢插进雪里,并用铅笔记下雪深33厘米的工作场景,以及气象站站长冯显华、气象观测员郭大勇讲述的在气象站的工作经历和感受。该气象站自1956年建站以来,连续记录68年气象资料,为当地发展提供了重要支撑,也为记录国家气候变迁、全球气候变化提供了科学依据。记者远赴中国最北气象站探访的脚力不怠,与被采访人在极寒地区工作所表现出的意志力相互映衬,让读者由衷敬佩,产生思想与感情的冲击与涤荡。

在“新春走基层”专栏报道中,人民日报坚持守正创新,切实改进文风,“新春走基层”专栏始终聚焦各行各业的普通人,采集一线鲜活素材,记者与基层群众面对面、心贴心真诚交流,挖掘水灵灵、脆生生、热乎乎的故事细节,以“短实新”的鲜明特色,突出可读性,强化感染力,提升基层故事传播力。“短”而精悍,内容丰富。“新春走基层”专栏报道以几百字的短文为主,力求在有限的篇幅内将故事娓娓道来,把道理阐述清晰。文章在叙事结构上紧凑有序,在话语表达上精炼有力,力求拉近报道与群众之间的距离,实现有效传播。2月7日,人民日报第六版推出的《新春新期盼 生活更美好》专版,刊发的10篇文章,字数均在500字左右,标题统一采用五字对仗结构,简洁有力,富有诗韵,每篇报道都围绕春节期间的不同地域、不同群体的生活片段展开,形成多线并进的叙事结构。报道的内容既有地域特色的不同,如沧州灯会、山西古建、青田非遗等;也有社会群体的不同,如社区居民、铁路工人、边疆牧民等,使得整体叙事丰富多元,展现春节期间中国社会的繁荣景象和人民群众的幸福生活,传递了正能量和积极向上的社会氛围。

2月7日,人民日报第六版推出《新春新期盼 生活更美好》专版。

新闻报道求“短”,意味着在写作中要做到直截了当,避免穿靴戴帽,这样的文风特征,符合“浅阅读”时代的读者阅读新需求。文章篇幅虽然短了,但报道的要素一个也不能少,写出干货满满的内容,是提升报道传播有效性的必然要求。1月18日,人民日报头版刊发的《三看黑河“寒区试车”》,文章整体篇幅不长,涵盖丰富阅读信息——报道以 “黑河正在办寒区试车节,热闹得很!”的当地人的一句话直奔主题,引发读者探究兴趣,并通过紧凑的叙述和精选的细节,将黑河寒区试车产业的发展状况、政府出台的改革举措以及产业的未来前景等核心内容清晰呈现出来。比如,在描述黑河试车基地的情况时,文章用“冰面上,十几辆汽车引擎轰鸣”等简短语句,勾勒出了试车现场的景象;通过长城汽车技术中心试验部项目经理李金全“一开始只有几条路谱,现在性能测试道路120余条”的感慨,让人直观感受到黑河试车产业的跨越式发展。“实”字当头,说服力强。“新春走基层”专栏报道采集的是来自基层的第一手素材,讲述的是群众身边的真实故事,打动人、感染人,要在“实”上发力,既要内容真实可信,又要文风朴实平实,用群众话说群众事,以通俗易懂的语言、生动丰富的细节,使报道更具感染力和说服力。1月16日,人民日报第四版的《两本账里话民生》,用一组组真实数据,详细记录了河南虞城县杜集镇向阳村村民杨永法的家庭小账和村党支部书记杨满意算的村里的大账,“扶贫车间来了‘急单’,杨永法拉着老伴去‘赶单’”“老杨笑得往后一仰”“镇上有大集,他开着三轮车卖肉”等细节描写,生动呈现一位勤劳、乐观且踏实肯干的农民形象,“300千瓦光伏电站,发电收益超15万元” “510平方米扶贫车间,1万元租金”“公益捐款,1.2万多元”“修农田机电井,2536元,老百姓浇地不发愁”“给坑塘修围栏,16990元,防溺水多了道防线”等清晰明了的账目收支,充分证明了推进乡村全面振兴的成效和基层工作的实绩。真实的描写让人信服,朴实的叙述使道理自然流露。1月30日,人民日报头版刊发的《小番茄蕴藏大智慧》,通篇没用华丽的辞藻来讲述新技术如何赋能农产品种植交易,而是通过冷链车司机、市场工作人员和商超采购员的实际感受,用平实的语言,将新技术带来的便利讲得明白透彻。比如,“以前进市场,得排队”“现在有自动扫描,眨眼工夫就做好入场验证,效率高!”冷链车司机的直观感受,让读者一目了然地体会到新技术带来的便利;“高家绘算过账:借助物联网、传感器等新技术,番茄色泽好、水分足,比普通温室大棚种植产量高了至少两成,果实品质高了,销售量提升一大截”,直白的描写,道出了智慧大棚给番茄种植户带来的便利,不仅让读者感受到了新技术的魅力和实效,也激发了人们对未来农业发展的期待和信心。“新”意满满,沁人心田。作为一年一度的同题作文,“新春走基层”报道出新出彩并不容易。在走基层中发现新现象,讲好新故事,需要记者练就好“眼力”,于平凡中见新奇,于寻常中见新意。作为申遗成功后的首个春节,今年的春节具有特殊的新意。2月7日,人民日报记者调查版整版刊发《申遗成功后的首个春节演绎精彩年味》,记者深入天津、广东、四川、宁夏等地,从“传统与现代”“人文与经济”“交流与互鉴”“传承与创新”等四个维度,探访杨柳青木版年画、春官送福、行花街等丰富多彩的年俗活动,集文化深度、时代感、故事性和可读性于一体,不仅让读者感受到非遗年俗的独特魅力和新时代的变化,也引发人们对传统文化传承与创新的思考,增加了春节的文化厚度。

2月7日,人民日报记者调查版整版刊发《申遗成功后的首个春节演绎精彩年味》。

除关注申遗成功后的春节之“新”外,人民日报“新春走基层”专栏加大对新产业、新业态、新模式的报道力度,把记者在基层发现的新鲜事、看到的新变化、感受的新风尚作为观察视角,让新时代的新气息沁人心田。县域消费已成为拉动内需、扩大消费的重点领域,2月4日,人民日报头版刊发《县域消费市场供销两旺》,从新消费热点涌现、数字化服务应用、绿色消费升级、市场环境优化等多个方面,展现县域消费“流通畅、消费旺、活力足”的新图景;“动动手指”就能送货到家的今天,商场吸引年轻人线下买年货需要新方式,1月29日,人民日报第三版的《线下打卡备年货》报道,把报道焦点对准当代青年的新消费,解读以北京市朝阳区东大桥的“THE BOX朝外丨年轻力中心”为代表的大型购物中心如何创新消费场景,满足年轻人的多样化、个性化消费需求;近年来,各地驰而不息抓作风,为基层干部减负、为基层治理增效,基层干部轻装上阵,新风新貌扑面而来,2月5日,人民日报头版的《务实新风扑面来——基层干部新春话减负、谈实干》,反映减负政策在基层的落实情况,展现务实新风给基层工作带来的积极变化。这些报道见人见事、新风扑面,集成呈现出新时代的新形象、新面貌。

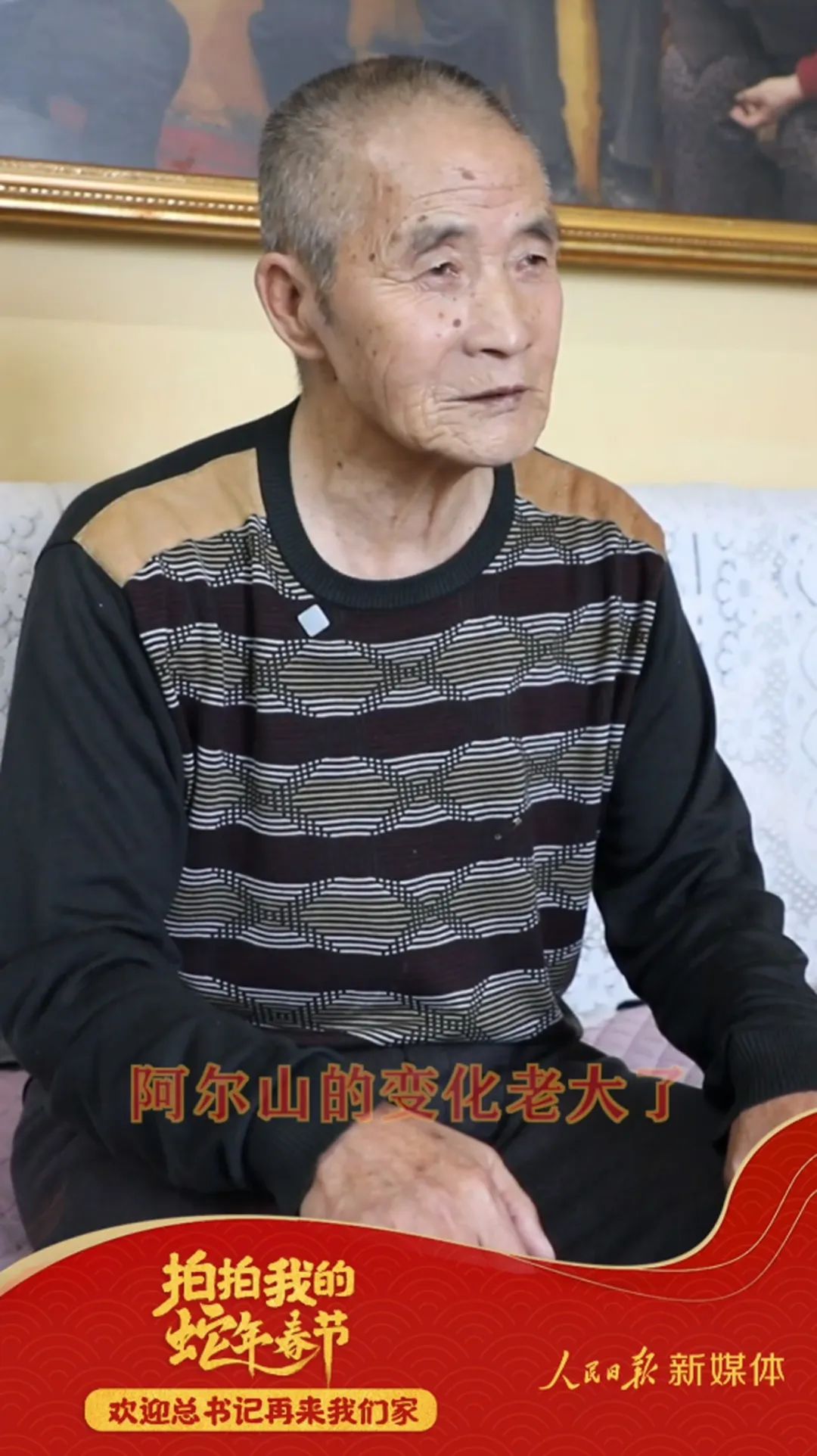

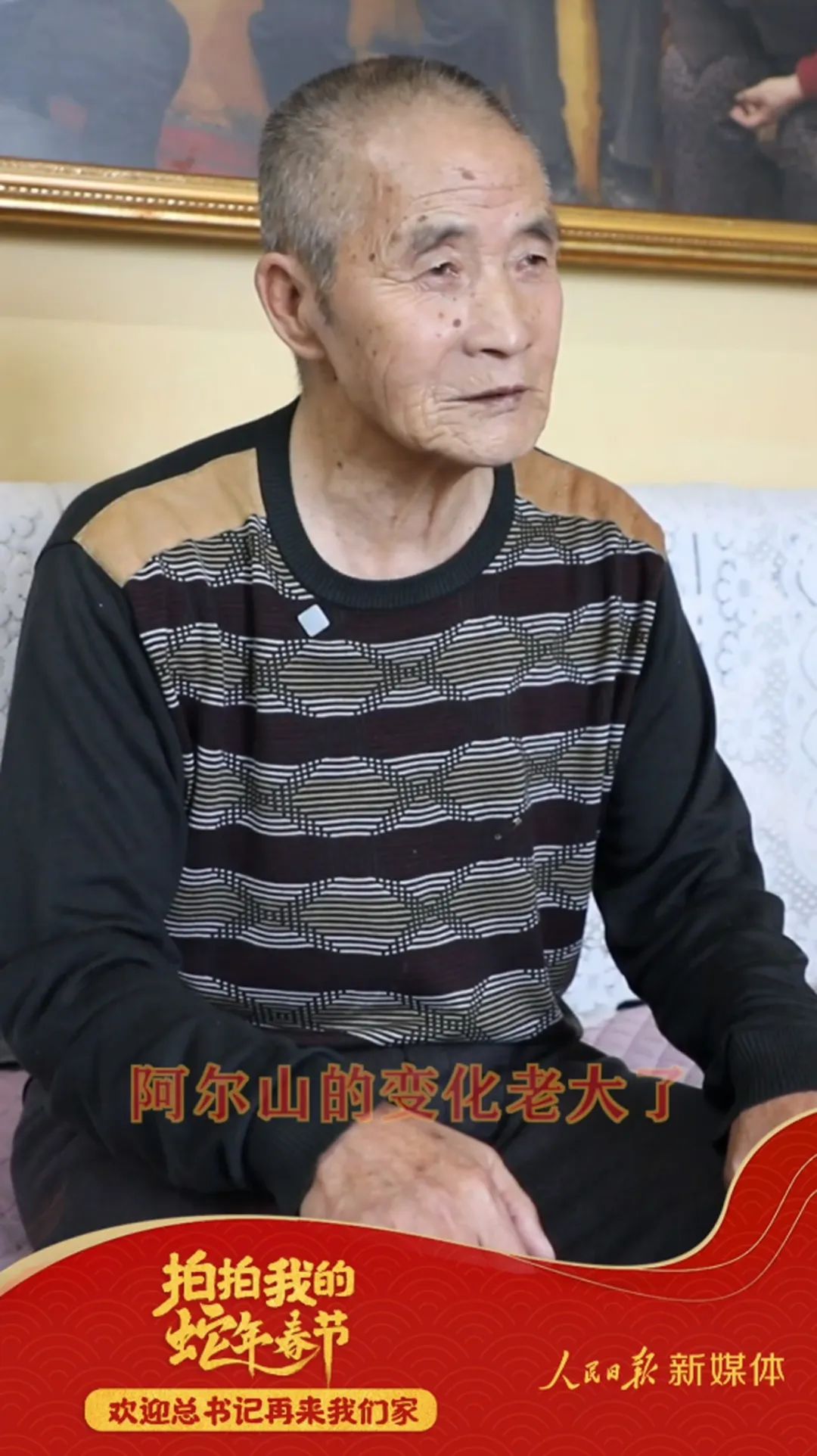

走过15个年头,“新春走基层”活动见证了从传统媒体时代到融媒体时代的深刻转变。在文化自信日益坚定的时代背景下,纸媒版面和新媒体产品的视觉设计,也经历了从欧美风向中国风的转变。这些全新的变化,在“新春走基层”专栏的报道和作品中得到了充分体现,借助融媒体传播和视觉化呈现,基层故事得以实现多平台、多形式、多语态传播,主流舆论的覆盖面、到达率、影响力大为增强。以“融”为径,形成全媒体传播合力。人民日报各部门单位牢固树立“全社一盘棋”意识,在“新春走基层”报道中打通融合、引流赋能,在融合报道上下更大功夫,形成全媒体传播合力。1月27日,人民日报第六版刊登整版报道《重大工程一线 实干喜迎新春》,聚焦国家重大工程建设一线劳动者的坚守与奋斗,展现春节前夕建设者们“舍小家为大家”的奉献精神,报道有声有色、生动鲜活。同日,在人民日报客户端联动推出融媒体作品《“在海上造大桥,忙碌是常态”》,以杭州湾跨海铁路大桥建设者周朋的故事为切入点,对报纸版面报道中的典型人物故事进行视觉化呈现,勾勒出新时代劳动者的奋斗与担当,纸媒融媒协同发力,引发网民积极点赞转发。春节期间,新媒体中心与地方分社合作推出“拍拍我的蛇年春节·欢迎总书记再来我们家”,共发布《“我家的生活越来越好了”》《“阿尔山的变化老大了”》《“生活一年比一年幸福”》等12篇视频报道,创意独特,现场感强,总阅读量超260万。

《拍拍我的蛇年春节 · 欢迎总书记再来我们家|“阿尔山的变化老大了”》截图。

人民日报客户端适应新媒体阅读习惯,在转载报纸相关稿件时,对报道标题进行重新设置,推出的《总书记点赞的花牛苹果,到底“牛”在哪?》《厦门→兰州,人民日报记者全程跟采Z126,感受浓浓山海情》等产品,阅读量超500万;配合报纸版面文章,人民日报微信公众号发布图文稿件《“安万剧团”火了!人民日报发文》《王计兵,过年好!》等产品,阅读量超200万。新媒体中心选取中国锦屏地下实验室、浙江宁波甬舟隧道盾构挖掘工程、哈尔滨冰雪大世界的冰雕师、送往西藏定日县灾区的礼物等主题和人物进行实地探访拍摄,制作和推出《在极深地下2400米“追光”是什么体验》《走近冰雕世界背后的“魔法师”》等四集“新春走基层·一线Vlog”系列短片,从多个角度展现“行走山河大地,感受奋进中国”的报道理念,总阅读量超过2000万。

《新春走基层 · 一线Vlog丨在极深地下2400米“追光”是什么体验》截图。

以“美”润心,营造喜庆热烈氛围感。做好“新春走基层”报道,在发挥文字报道真实、感人、细腻优势的同时,也要充分用好图片、图形、色彩等元素,在报道的视觉呈现上探索创新,全方位、多角度记录群众生活、营造节日氛围。春联、剪纸、烟花、红包等元素,不仅承载着浓厚的节日气息,更深深烙印在每个中国人心中,成为新春佳节不可或缺的文化符号。这些元素也频繁出现在各类媒体的新春报道中,为节日增添了一抹独特的色彩。人民日报“新春走基层”专栏在视觉设计上匠心独运,巧妙地将这些中国风的元素与文字、照片融为一体,营造出欢乐祥和、喜庆热烈的氛围。比如,1月22日第六版的《满满行李箱 暖暖团圆意》,版面将灯笼、卷轴、窗棂、烟花等传统元素,与描绘春节探亲温馨场景的手绘漫画、现代交通工具,以及春节回家的行李箱等元素结合,古为今用、传统与现代相互交融的设计手法,展现出一幅生动活泼的团圆画卷,传递出春节跨越时空、历久弥新的文化魅力,让读者在感受节日欢乐的同时,深刻体会到家的温暖和团圆的幸福。年年走基层,岁岁有新事。“新春走基层”报道,不仅是对新闻工作者践行“四力”要求的全面检验,更展现出新闻媒体在凝聚共识、鼓舞人心、推动社会发展中的重要作用。截至2月12日,人民日报共有160余名编辑记者参与2025年“新春走基层”活动,在人民日报刊发稿件超230篇、推出整版报道18个;人民日报新媒体中心发布报道超500篇,开展直播14场,总阅读观看量超29亿;人民网各渠道平台累计发布报道超900篇,发布图片超1500张,视频超200个,总阅读量超3.4亿。记者们深入一线,见证基层新面貌,倾听老百姓的心里话,在采访中不断磨砺业务技能,更加深切体会到如何用心触摸基层脉动、用情讲好基层故事。2025年“新春走基层”活动虽已结束,但关注基层的脚步永不停歇,在中国式现代化道路上,新闻媒体使命在肩,将继续以敏锐的洞察力、真挚的情感力、创新的表达力,用更多“沾泥土、带露珠、冒热气”的新闻作品,记录中国发展的精彩瞬间,在中国式现代化建设中展现更大作为。(作者系人民日报社研究部新闻报道业务研究室副主任)